それほど真摯に生きた菅原道真公なのに なぜ藤原時平の讒言(ざんげん)(うその告げ口をすることで人を陥れようとすること)(「昌泰の変」と言われる事件)により、大宰府へ罪人として左遷され現地で没しなければならなかったのでしょう? そして、死後「怨霊伝説」はなぜ生まれたのでしょう? 歴史をひもとくと 単に菅原道真公の出世をねたんだ藤原時平公の策略というのではなく 宇多天皇とその息子の醍醐天皇、そしてそれを囲んで他人を押しのけてでも出世しようとする貴族・政治家達のとんでもなく、よどんだ風潮の、まさにうずに巻き込まれた一人の善人の姿が浮かび上がります。

菅原道真公を重用した宇多天皇ですが、息子の醍醐天皇の代になっても自分の権力をつなげようと策をこらします。そのため権力をほしいままにしている時の藤原家を排除しようと試みます。藤原一族は醍醐天皇と親戚関係を結ぶ中でその権力を伸ばそうと策略を練っていきます。そのときの力関係の中で宇多天皇に重用された道真公の出世は藤原一族にとっては大きな障害となっていきます。藤原一族の中心にいた藤原時平が醍醐天皇に「道真公が醍醐天皇を排斥しようとたくらんでいる」とのうその告げ口をしたのがいわゆる「昌泰の変(しょうたいのへん)」でこのことをきっかけに道真公は罪人として太宰府に左遷(というより流刑に等しい扱い)され 道真公の子ども達や側近の貴族もあちこちに左遷させられて 形として醍醐天皇・藤原時平派の政治的勝利に終わったのです。

道真公の死後 しばらくして「昌泰の変」に加担した貴族らが次々に病死していきます。藤原時平も39歳の若さで病死。また都では疫病の流行、干ばつなどの天変地異が続くことになります。干ばつ対策としての「雨乞い」などについて議論していた朝廷の清涼殿が落雷を受け、朝廷要人に多くの死傷者が出ます。その3ヶ月後に醍醐天皇も死去するにおよび道真公の怨霊を鎮めるためと、天暦元年(947年)に「北野天満宮」が建立され 道真公を神として祀られるようになったのでした。この流れから、いまでも道真公は一時、怨霊化したとの説が通説となっているようです。

ところが太宰府天満宮で霊視し繋がった道真公は 「怨霊」とは無縁の大変、信仰深い方でした。特定の宗派というより「大宇宙意識」に心を向け、大自然の中で生かされる命に深い感謝の念を捧げ続けていました。「昌泰の変」では、さすがに大きな悲しみの中で心に深い傷を負います。四人の子供さんのうち 幼かった二人の子どもさん達は太宰府にともに移されましたがふたりともすぐに病死しています。その悲しみやいかばかりだったでしょう・・。

ところが道真公は 身の不幸を 誰を恨むこと無く信仰で受け入れようとしました。住居というにはあまりに悲惨な環境のなかで 衰える体力に耐え 瞑想と祈りに努めました。その一途な思いが神に通じたのでしょうか、神々しい光のなかで 次第に癒されていく道真公の心を感じ取れました。

250211170314384

昌泰の変に加担した人々の病死は まさに因果応報というもののようです。「愛すれば愛される、憎めば憎まれる」という作用・反作用の法則は宇宙の摂理です。相手をおとしめようとする思いは必ず自分に跳ね返ります。とくにその相手が イエス様や 道真公のように鏡のように澄んだ心を持つ方の場合 自分の恨みの思いが強烈に自らに跳ね返り、病死や事故死の形をとることもあります。ただこの時、神の光が作用した場合 亡くなった方々には急速なカルマの浄化と魂の救いが同時に進むようです。当時 都に次々に起こった天変地異も 当時の欲にまみれ闘争・政略に明け暮れた貴族、公家、政治家などの波動が反動を招いたものでした。すべて因果応報で説明できます。

つまり「怨霊伝説」は 怨霊に等しい欲まみれの方々の伝説です。その中で 道真公は一時、深く傷つきながらも 自らの運命を受け入れ、更に信仰を深めることで神の光を導き 今では天満宮の祭神として 癒しの光を心寄せる方々に送られています。

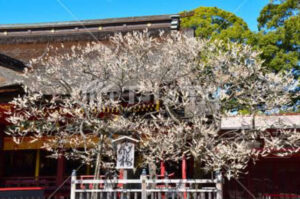

そして、 太宰府天満宮本殿前に咲き続ける「飛梅」の木は その道真公の思いを参拝に訪れる私たちに 今も届け続けております。

コメント