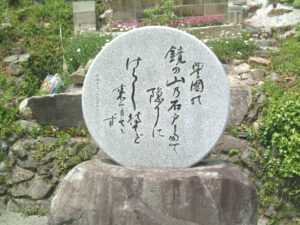

先の歌碑から少し離れた所にある「鏡ケ池」の入り口にもう一つの歌碑が見られます。「豊前国 風土記」に「鏡の池」の名が見られます。神功皇后がこの地で神々に戦勝とご加護を祈られたあと この池に我が姿を映しお顔や髪のやつれを直されたとのことでその名をとどめています。

「豊国の鏡の山の岩戸立て 隠りにけらし 待てどきまさず」

河内大王(かわちのおおきみ)は豊国(田川)のお墓に岩戸を建ててこもってしまわれた。 いくら待っても もう帰っては来られない。

夫・河内大王(かわちのおおきみ)が病で亡くなったことは なかなか受け入れられなくて 幾度となく 墓の敷石を取り除いていとしい夫を強く抱き留めたいとの衝動に駆られる日々がしばらく続きます。

ただ亡骸を故郷の都ではなく 香春の地に定めてもらえた感謝の気持ちがしだいに手持女王(たもちのひめみこ)のこころを鎮めていきました。実家よりあるいてすぐの場所にある古墳に毎日通い 花を手向け 大王(おおきみ)の安寧を祈り続けました。その過程で読まれた歌です。「待ち続けたらいつかは愛しい人に再会できるかもしれない」との強く激しい願いも やがて叶わぬ願いと受け入れ始めたようです。抑制された静かな言葉に綴られた歌ですが 中に込められた情念は万葉の頃のまさに純粋に恋に生きた一人の女性の激しくも切ない思いに溢れたものです。これも万葉集のなかでももっとも美しい歌のひとつです。

コメント